Seminar Sehari

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Jl. Ir. Sutami 57 Surakarta 57126

Seminar Sehari Sastra JawaDan Launching Antologi Geguritan SenthongTanggal 13 Juli 2008, Jam 09.00 – selesai*“Peranan Masyarakat, Institusi Pendidikan dan Kebudayaan, Dan Media Massadalam menumbuhkembangkan Kehidupan Sastra Jawa”oleh: Suparto Brata

I. BAHASA JAWA

Oleh panitia pada seminar ini saya diminta untuk memapar-uraikan (tema) menumbuhkembangkan Kehidupan Sastra Jawa. Sastra adalah bahasa lisan yang ditulis. Sastra Jawa adalah bahasa Jawa lisan yang ditulis. Oleh karena itu sebelum menginjak ke sastra Jawa, saya coba menguraikan keadaan bahasa Jawa yang dituturkan orang saat ini, apa kendalanya dan apa politik bahasa (dukungan dan tidaknya) pemerintah

Kendala

Puluhan tahun terakhir ini para penutur/pemerhati/penggemar/pejuang bahasa Jawa prihatin, karena bahasa Jawa gejalanya kian hari kian tidak digunakan sebagai alat komunikasi antarkeluarga Jawa. Lebih-lebih di

Di Indonesia sebanyak 726 bahasa daerah ditengarai terancam punah akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang cenderung makin canggih dan meluas (Drs. Bagong Suyanto, Msi, 2008).

Namun, di sisi lain, yaitu mereka yang prihatin tapi tetap berusaha menanggulangi lunturnya bahasa Jawa, sangat merasa sayang dengan perkembangan tadi. Mereka ingin bahasa Jawa itu dilestarikan, dikembangkan, digunakan untuk alat komunikasi antarkeluarga/etnis/bangsa/dunia. Dengan berbagai alasan foundamental sosial budaya, mereka berjuang mempertahan dan menumbuhkembangkan bahasa Jawa. Berbagai cara ditempuh, terutama memberi pemahaman pentingnya bahasa Jawa bagi identitas dan kiat kehidupan berbangsa. Fungsi dan kebesaran bahasa Jawa masa lalu, yang kini masih berlaku, dan harapan masa depan digali, diwacanakan dan direncanakan perkembangannya. Dipacu semangat penggiatannya menggunakan folklor, simbul atau semboyan. Misalnya: Bahasa menunjukkan bangsa, dan bahasa Jawa yang hukumnya penuh unggah-ungguh akan membuat penuturnya berlaku sopan-santun. Sangat baik untuk mengendalikan tingkah-laku putra bangsa yang akhir-akhir ini sangat beringas. Bahasa Jawa tidak kuna. Bahasa daerah adalah identitas kebesaran budaya bangsa, sehingga UNESCO pun menciptakan Hari Bahasa Ibu (22 Februari), agar aneka budaya dunia tidak lenyap jadi satu ragam saja (global satu budaya).

Pelenyapan bahasa Jawa sangat terasa dengan berlakunya Kurikulum 1975. Yaitu sekolah dari TK sampai PT bahasa di sekolah HANYA bahasa

Berkembangnya televisi swasta 1990. Pesawat televisi yang menyiarkan berbagai tontonan yang bisa ditangkap dengan melihat dan mendengar, menjadi sangat menarik bagi para penontonnya. Baik pertunjukannya maupun beritanya mencekam, dan semua lumrahnya menggunakan bahasa

Dengan demikian maka orang Jawa tidak bertutur bahasa Jawa pun bisa hidup makmur mengikuti zaman. Bahasa Jawa tidak perlu. Banyak orang Jawa yang tidak handarbèni lagi bahasa dan budaya Jawa, tidak berbangga dengan bahasa dan budaya Jawa. Bahkan menyesal (ora trima) dilahirkan sebagai wong Jawa. Bukan saja tidak mensyukuri, (tidak mensyukuri itu mungkin karena lengah atau tidak tahu caranya bersyukur) melainkan protes kepada Gusti Allah (ora trima itu secara sadar menyesalkan takdirnya, mengandung protes kepada Penciptanya).

Usaha pelestarian dan pengembangan

Politik bahasa (dukungan pemerintah) saat ini tentang usaha pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sejak lama cukup sekali (kecuali berlakunya Kurikulum 1975). Coba saya data, antara lain:

Departemen P dan K mendirikan Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta. Didirikan di daerah bahasa Jawa, tentulah yang paling utama mengusahakan penelitian tentang bahasa Jawa. Selain penelitian tentu juga mengusahakan pelestariannya serta pengembangannya.

Tahun-tahun 1970-an ada kegiatan PKJT di Solo, pimpinan Pak Gendon Humardani, yang secara periodik menyelenggarakan pementasan tradisonal berbahasa Jawa, termasuk lomba penulisan dan pementasan singkat pedalangan, lomba penulisan drama bahasa Jawa serta pementasannya, dan lomba mengarang sastra Jawa dengan mengumpulkan para pengarang sastra Jawa untuk memecahkan problem-problem kesendatan perkembangan sastra Jawa. (peran Institusi Pendidikan).

Pada tahun 1990, atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah Pak Ismail, diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa, di mana bahasa Jawa dengan segala masalahnya dibicarakan dan kemudian diusahakan kiat-kiat pengembangannya untuk masa selanjutnya. Ditetapkan bahasa Jawa akan dikongreskan tiap

Pemerintah Propinsi Jawa Timur misalnya, Juni 2008 lalu menyelenggarakan semiloka menanggulangi lunturnya bahasa daerah dan sastra Jawa. Di situ antara lain diungkapkan betapa pentingnya memahami/menghayati folklor. Folklor sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan, baik pesan sosial, politik, budaya, maupun pesan keagamaan. Pesan-pesan tersebut bukan hanya dikemas dalam bentuk mite, legenda, dongeng, peribahasa, pepatah, pantun, sindiran, teka-teki, ungkapan tradisional, lagu rakyat atau lagu yang diciptakan secara spontan, dan pasemon yang sifatnya mencerahkan, tetapi juga dikemas melalui gosip, kabar angin, dan desas-desus yang berfungsi sebagai alat untuk merusak citra seseorang atau lembaga, untuk melakukan kampanye gelap, dan untuk pembunuhan karakter. (Prof. Dr. Ayu Sutarto, MA. 2008).

Hingga abad ini, institusi pendidikan untuk anak-anak umumnya konservatif. Sebuah perubahan besar terjadi ketika universitas-universitas menambahkan discoveri (penemuan) sebagai salah satu tugas dalam hal transmisi dan interpretasi pencapaian-pencapaian masa lampau. Universitas sebagai institusi pemelihara tradisi juga bertanggung jawab untuk investigasi metodik yang bertujuan untuk menemukan apa yang belum diketahui sebelumnya. Dalam bidang ini memiliki peranan penting dalam penemuan kembali (rediscovery) masa lampau yang hilang. Untuk tugas transmisi yang sudah tercapai sebelumnya, prestasi kebudayaan Barat di bidang filsafat, logika, matematika, teologi, astronomi dan retorika, satu tugas baru dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi ditambahkan. (Drs, Djoko Prakoso, M.Sn; 2008).

Pusat Bahasa bersama Balai/Kantor Bahasa dan perguruan tinggi sejak tahun 1992 melaksanakan pemetaan bahasa daerah di Indonesia, jumlah sementara bahasa daerah di Indonesia sebanyak 746. Menurut rencana peta itu akan diluncurkan pada Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta 28 Oktober – 1 November 2008, sehingga tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008, berdalih bertepatan dengan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, yang pada kesempatan itu akan dibahas a). Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Penggunaan Bahasa Asing; b). Sastra

Penyelenggaraan kongres-kongres bahasa daerah (bukan hanya bahasa Jawa, melainkan juga bahasa Sunda,

Di daerah-daerah berdiri perkumpulan pengguna bahasa Jawa, seperti Perkumpulan Macapatan, Sanggar Sastra Jawa, Javanologi, dan siaran radio bahasa Jawa. (peran masyarakat dan media

Di televisi (baik swasta maupun TVRI) juga menyiarkan tontonan tradisional berbahasa Jawa, misalnya wayang, kethoprak. Sayang, yang ditayangkan hanya tontonan tradisional yang langsung diangkat begitu saja menjadi tontonan televisi, tidak dikemas secara lain, sehingga yang menonton atau menggemari ya mereka yang sudah pengalaman atau menggemari tontonan itu zaman sebelumnya (orang tua), sehingga tontonan bahasa Jawa tadi tidak tertonton (digemari) oleh kaum muda, dan bahasa Jawanya pun tidak berkembang mengikuti kecerdasan zaman. Malah seringkali pelecehan bahasa menjadi kiat utama ketertarikan penonton. Di sini bahasa Jawa tidak berkembang cerdas. (peran media

Oleh karena itu selama zaman Orde Baru (1975-1998), bahasa Jawa tidak berkembang pesat. Keputusan kongres-kongres tidak dilaksanakan. Di sekolah dan di mana saja, bahasa etnis termasuk bahasa Jawa, terasa tertekan, tidak dikembangkan. Ketika Gus Dur menjadi presiden, perkembangan budaya etnis termasuk bahasa etnis boleh berkembang. Akibat pembebasan ini mestinya budaya etnis termasuk bahasanya, bahasa Jawa berkembang bebas. Tapi tampaknya lamban sekali, kalah cepat dengan perkembangan kecerdasan masyarakatnya. Karena apa? Karena keyakinan orang Jawa sudah terpuruk, tidak yakin bahwa dengan berbahasa Jawa putera bangsa bisa hidup makmur dan cerdas. Hal ini lain dengan keyakinan etnis Tionghoa. Dengan kebebasan yang diberikan oleh Gus Dur, etnis Tionghoa di Indonesia (putra bangsa Indonesia) yakin, dengan berbahasa Mandarin mereka bisa hidup lebih makmur dan lebih cerdas. Koran-koran dan televisi menyiarkan bahasa Mandarin (Tionghoa) bukan sebagai pelecehan bahasa, tetapi sebagai warta berita atau sinetron yang cerdas, mengikuti zaman modern, sehingga penontonnya kaum muda yang mengerti bahasa itu terpesona mengalir mengikuti perkembangan kecerdasan zaman (peran masyarakat/media

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, upaya pengembangan dan pembinaan bahasa-bahasa di Indonesia mengalami desentralisasi. Kebijakan mengenai bahasa Indonesia dan bahasa asing tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Sedang kebijakan bahasa daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Dalam hubungan itu, misalnya Pemda DIJ dalam keputusannya ada Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah. Pemkot Surabaya mewajibkan hari-hari tertentu di sekolah (swasta maupun negeri) guru dan murid harus berbahasa Jawa (peran pemerintah/institusi pendidikan)

Stasiun televisi dan radio swasta bermunculan menggunakan bahasa Jawa. Tapi programnya karena lebih bersifat nostalgia atau melulu hiburan, tidak mendorong putra bangsa yang muda-muda untuk bersemangat berbahasa Jawa. Bahkan seperti yang dialami oleh JTV dengan Pojok Kampungnya yang menggunakan bahasa

Mengharuskan bahasa nasional dengan mengabaikan bahasa daerah bukan saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat di negara bagian

Contoh-contoh seperti itu perlu kita apresiasi untuk mengubah keyakinan kita, bahwa menguasai dan menumbuhkembangkan bahasa daerah itu merupakan suatu keuntungan, tidak ada kerugiannya, baik bagi kejayaan bangsa maupun kejayaan pribadi. Lebih banyak menguasai bahasa, lebih baik. Language is power.

Pada tahun 2003, Ayip Rosidi mengatakan (ceramah di Balai Bahasa

Saya sendiri tidak pernah meneliti, tapi memperhatikan ungkapan-ungkapan itu, ternyata penutur bahasa Jawa dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Tidak susut. Dan jumlah tadi sangat cukup besar dibandingkan dengan bahasa-bahasa dunia, misalnya penutur bahasa Belanda. Bahkan ada yang berkata, penutur bahasa Jawa termasuk 10 besar bahasa terbanyak penuturnya di dunia saat ini. .Jadi, orang Jawa tidak perlu minder untuk berbahasa Jawa.

*

II. SASTRA JAWA

Sastra adalah bahasa tutur yang ditulis. Sastra Jawa adalah bahasa Jawa tutur yang ditulis. Apakah ada bahasa Jawa tutur yang sekarang ditulis? Artinya apakah sekarang masih ada sastra Jawa? Ada.

Apakah sastra Jawa sudah mati? Tidak mati. Cuma bentuk dan isinya beda. Kita sebut sastra Jawa modern. Pokok konvensinya antara lain: 1. Menggunakan huruf Latin (abjad ABC), 2. Bahasa narasinya ngoko, 3. Bentuknya gancaran (tidak harus pakai guru lagu, guru gatra, guru wilangan). Sastra Jawa modern ini sudah berlangsung sejak tahun 1930-an lewat penerbitan buku-buku dan majalah-suratkabar-tabloid (mass-media cetak) bahasa Jawa yang terbit dan dibaca orang hingga sekarang, termasuk sejak Dokter Soetomo dan Imam Soepardi mendirikan majalah bahasa Jawa Panjebar Semangat 1933 yang hingga sekarang tetap terbit mingguan secara teratur; dan dari penerbitan yang tidak pernah jeda itu telah menghasilkan beribu-ribu karya sastra serta beratus-ratus sastrawan Jawa modern hingga sekarang. Dan sastrawannya terus berkarya, dan terus ada pembacanya. Karena tumbuhnya sastra Jawa selalu termuat di mass-media cetak yang berarti juga media pekabaran, maka kreteria itu (ditulis dengan huruf ABC, narasi ngoko, gancaran) juga menjadi konvensi bertumbuhkembangnya pers bahasa Jawa modern (tidak hanya sastra Jawa). Bersama berkembangnya sastra Jawa modern Pers bahasa Jawa modern juga ditulis dengan huruf ABC, bahasa narasinya ngoko, gancaran (tidak tembang macapatan).

Sastra Jawa modern tidak mati. Cuma tumbuh kerdil, karena ladang sastra Jawa modern hanya pada majalah-majalah bahasa Jawa yang hidupnya juga sangat tergencet. Karena itu betapapun banyaknya hasil karya sastra Jawa modern, hapus riwayatnya setelah karya sastra itu dipublikasikan lewat media-masa cetak majalah. Begitu cerita bersambung di majalah Panjebar Semangat selesai, selesai pulalah sejarah karya sastra tersebut. Begitu lomba cerita pendek di Jaya Baya diumumkan dan pemenangnya dimuat, selesai pulalah riwayat karya sastra itu.

Untuk menumbuhkembangkan sastra Jawa, pertumbuhan majalah bahasa Jawa itu mutlak perlu. Sedang untuk melestarikan dan mengembangkannya lebih lanjut karya sastra Jawa perlu diterbitkan jadi buku. SASTRA ITU BUKU. Ini yang belum banyak diperbuat oleh para pengarang dan penerbit buku sastra Jawa, baik swasta maupun instansi pemerintah.

Terus terang, dalam hal menumbuhkembangkan bahasa dan sastra Jawa, kegiatan saya akhir-akhir ini lebih tercurah kepada penerbitan buku sastra Jawa. Karena hanya penerbitan buku sastra Jawalah bahasa dan sastra Jawa menjadi lestari, abadi dan berkembang biak. Tanpa penerbitan buku sastra Jawa, rasanya susah bahasa Jawa dan sastra Jawa tumbuh lestari. Seperti saya katakan tadi, begitu sastra Jawa selesai dipublikasikan di majalah, selesai pula riwayat sastra Jawa. Dan kalau tidak ada sastranya, berarti tidak ada basa Jawa lisan yang ditulis, maka setelah bahasa lisan itu diucapkan (oleh orang tua) dan didengar (oleh anaknya) selesai pulalah bahasa Jawa lisan itu. Sang cucu tidak tahu/dengar lagi apa yang diucapkan oleh si nenek almarhumah. Seorang bapak menikmati pagelaran wayang orang (menonton dan mendengar bahasa Jawa), selesai menonton, selesai pulalah tontonan wayang itu. Anaknya, cucunya, tidak bisa menikmati pagelaran wayang tadi. Tontonan yang dinikmati bapak tadi tidak bisa diabadikan dan dikembangkan ke alih generasi. Tetapi sastra Jawa yang ditulis dalam buku, yang ditulis oleh almarhum Ranggawarsita, masih bisa dinikmati dan dipelajari sampai saat ini (dengan membaca bukunya). Jadi, bahasa Jawa akan luntur hilang kalau tidak ada sastranya, sastra Jawa akan lenyap habis riwayatnya kalau tidak diterbitkan jadi buku. Maka untuk melestarikan bahkan mengembangkan bahasa Jawa, buku sastra Jawa harus ada, harus diterbitkan jadi BUKU..

Menerbitkan buku ada dua tujuan terpenting. Yaitu buku sampai kepada pembaca yang membutuhkan, sehingga buku tadi dibaca dan dinikmati, memberi keuntungan spiritual kepada pembaca. Saya sebut tujuan SANAK, artinya buku sastra Jawa tadi bisa dinikmati oleh kerabat dan anak pinak generasi lanjutannya. Kedua, penerbitan buku memberi keuntungan finansial kepada penerbit buku (terjual). Ini saya sebut SATAK, artinya mendapatkan keuntungan finansial (bandha).

Sampai sekarang, penerbitan buku sastra Jawa belum diminati oleh penerbit profesional/komersial maupun instansional pemerentah. Buku sastra Jawa memang belum menjanjikan keuntungan finansial (satak). Karena sampai sekarang menerbitkan buku sastra Jawa masih sangat tergantung pada prakarsa dan kepaksaan pengarangnya, maka pengarang sastra Jawa (si sastrawannya) yang menerbitkan bukunya, betapapun juga masih dengan maksud meraup dua kepentingan tadi: buku memberi keuntungan spiritual kepada pembacanya (sanak), dan memberi keuntungan finansial kepada penerbit bukunya (satak), yang tidak lain penerbitnya ya sastrawannya sendiri. Sanak, artinya buku sampai dibaca oleh yang berminat menikmatinya. Satak artinya memenuhi ROMI (return of marketing investment), kembali bandha.

Oleh karena itu pada kesempatan berbicara tentang menumbuhkembangkan sastra Jawa, saya kemukakan kiat-kiat menerbitkan buku, agar kedua kepentingan keuntungan tadi, sanak dan satak tercapai oleh penerbit bukunya, tidak lain ya si pengarang buku yang jadi penerbit bukunya sendiri tadi.

Untuk menerbitkan buku, harus dirancang isinya. Seorang pengarang yang akan menerbitkan buku karangannya harus sudah merancang isinya dari A sampai Z. Untuk mengarang suatu cerita, pengarang harus sudah punya inspirasi, menguasai tokoh, alur, sebab-akibat kisah dari awal sampai akhir. Inspirasi bisa didapat dari suatu peristiwa yang dialami pengarang, lalu dikembangkan dalam pikirannya. Untuk diterbitkan jadi buku, pengarang sudah harus punya gambaran sebagai berikut:

Inspirasi.

Pengarang harus diilhami cerita yang kuat. Kalau tidak kuat, ragu-ragu, lepaskanlah saja. Pikirkanlah dulu hingga menjadi kuat benar.

Dalam ilham yang kuat, sudah dilengkapi garis besar jalan cerita dari A sampai Z.

Untuk memperoleh ilham yang kuat serta untuk memperbaiki kualitas kepengarangannya, pengarang harus banyak-banyak membacai buku-buku cerita orang lain, membacai kritik-kritik sastra, teori sastra dan melatih diri terus-menerus menulis cerita/sastra, hasilnya jangan disimpan sendiri, tetapi kirimkanlah ke media umum. Jangan patah arang kalau ditolak atau dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk dimuat. Nasihat kuna: Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pelatihan menulis harus dibiasakan, dibudayakan. Pelatihan menulis adalah proses, dimuat publik adalah hasil. Kelemahan bangsa kita, terlalu keburu mendapatkan hasil, seringkali tidak memperdulikan proses. (Contohnya dalam menempuh UNAS, yang penting lulus, prosesnya bagaimana – harus belajar, harus pintar, harus cerdas – itu tidak penting).

Sebelum naskah dikirimkan ke percetakan (diterbitkan sendiri), sebaiknya pengarang berulang kali mengoreksi naskahnya, untuk memperbaiki segala sesuatunya, baik mengubah dialog, jalan cerita maupun ejaan penulisan katanya. Ketika dikirimkan ke percetakan buku harus sudah sempurna.

Harus sudah punya gambaran bukunya yang terbit bernilai standar sebagai komoditi (barang dagangan), misalnya panjang buku seberapa halaman. Standar buku yang patut dijual minimum 100 halaman, ukuran 13X19 Cm.

Punya rasa optimis bukunya bakal laku laris tanpa paksa (kedua keuntungan tercapai). Buku yang laris punya kiat-kiat sendiri. Antara lain, isinya, judulnya, penampilannya harus memikat sekilat pandang oleh calon pembaca.

Judul dan sampul buku.

Judul buku sebaiknya harus menggugat, singkat, mengandung curiosity, menggigit, kontroversial, melawan kelaziman, provokatif, tapi mewakili isi cerita. Jangan menipu, jangan judul beda dengan isi ceritanya. Untuk tampil sebagai buku, judul pada sampul depan buku harus jelas, lebih-lebih kata yang aneh/kontroversial/menggelitik ditonjolkan. Selain judul buku dan nama pengarang, bisa juga diberi teks yang menerangkan keberhasilan buku tadi, tapi jangan terlalu panjang. Untuk novel, sampul depan buku seyogyanya ada gambar tokoh wanita yang jadi lakon, syukur-syukur dalam action, bukan still-life. Sampul depan sebaiknya bertata-warna. Sampul belakang buku dituliskan (teks) kehebatan buku itu. Teks harus jadi promosi yang menggairahkan. Sebaiknya judul cerita maupun corak gambar depan buku jangan meniru-niru buku yang sedang laris, usahakan yang baru, inovatif dan kreatif. Ingatlah sampul depan buku dan judulnya adalah etalase sebuah toko.

Penulisan cerita.

Selain sudah mempersiapkan garis besar lakon, pengarang harus menulis ceritanya dengan kata-kata yang memikat. Hindarilah menulis kalimat yang terlalu panjang. Sebaiknya disingkat-singkat saja, sehingga pembaca tidak memperoleh gambaran cerita yang monoton. Jangan terlalu sering menyebutkan kata yang sama, ubahlah kata yang telah tertulis dengan kata lain yang maksudnya sama. Sebaiknya cerita disekat-sekat menjadi beberapa subjudul. Tiap subjudul juga jangan terlalu panjang.

Jangan terlalu panjang menceritakan jalan pikiran tokoh. Lebih baik banyak menulis gerakan tokoh. Begitu pula suasana, jangan terlalu panjang dituliskan. Sebaiknya disela dengan dialog, tetapi juga jangan terlalu berhalam-halaman menulis dialog terus.

Untuk menuliskan suatu masalah, sebaiknya pengarang sudah punya berbagai visi tentang masalah yang ditulis tadi, misalnya dari visi yang berlawanan (kontroversial). Ketika pengarang menulis suatu masalah, sebaiknya pengarang juga sudah menguasai masalah itu dari berbagai sisi, dua tiga empat lima pandangan dari sisi lain. Misalnya mau menuliskan perbuatan seorang tokoh ketika cerita berjalan, yang ditulis suatu perbuatan, tapi pengarang sudah harus punya perbuatan lain dari tokoh tersebut. Hal ini perlu, misalnya untuk menulis cerita yang awalnya sudah diketahui endingnya atau cirinya oleh pembaca, tapi tulis cerita selanjutnya endingnya atau cirinya beda. Pada cerita lanjutnya pengarang menulis dengan visi yang beda sekalipun masalahnya sama. Hal itu membuat perasaan pembaca segar karena selalu menemukan perbedaan, tidak lepas dari bacaannya, bahkan terheran-heran membacanya sampai akhir. Untuk novel jangan biarkan pembaca membaca awal cerita sudah tahu bakal akhirnya cerita. Berilah pembaca isyarat-isyarat di awal cerita yang endingnya akan begitu, tetapi meskipun tetap dengan memenuhi isyarat-isyarat itu jebulnya ending lain. Karena pengarang sudah tahu kerangka cerita dari A sampai Z, berilah pembaca isyarat-isyarat yang akan terjadi pada saat Z pada awal-awal cerita. Dengan kata lain cerita pada A, B, C sudah harus ada kaitannya kejadian pada Z. Sebab-akibat pada Z sudah dikait-kaitkan pada A, B, C dan selanjutnya. Usahakan pembaca terus menebak-nebak akhir cerita.

Kebanyakan pengarang sastra Jawa masih berkutat menjadikan romantisme menjadi unsur pokok jatidirinya. Begitu berkutatnya, sehingga saya sering berkata, pengarang sastra Jawa menceritakan pulisi jatuh cinta sama dengan dokter, atau insinyir jatuh cinta. Sangat jarang pengarang sastra Jawa menjadikan profesi tokoh jadi unsur pokok jalannya cerita, menjalankan profesi tokoh menjadi sebab akibat jalannya cerita. Kecuali kalau unsur ceritanya memang profesi pengarang yang sesungguhnya (misalnya pengarang guru, jadi sebab dan akibat lakon unsurnya ya profesi pengarang – guru).

Usahakan jangan menggurui pembaca. Jangan bertele-tele pada suatu masalah, sebaiknya dipenggal, gantilah kepermasalahan lain (misalnya disela flash-back). Sebaiknya cerita disekat-sekat dengan subjudul, tetapi cerita masih berkait-bersambung mengalir, pembaca digiring dari bab ke bab yang lain hingga akhir cerita. Penggunaan flash-back jangan terlalu sering dan kepanjangan, dan jangan diulang-ulang baik kalimatnya maupun suasananya. Untuk mengingatkan flash-back, sentillah pembaca dengan satu dua kata saja ketika diulang.

Sudah umum diketahui, bahwa sastra itu dulce et utile, menyenangkan dan berguna. Oleh karena itu jangan menyiksa pembaca dengan pemikiran-pemikiran yang musykil, atau dengan bahasa atau kalimat yang susah difahami. Hiburlah pembaca ketika membaca buku.

Berkali-kali saya sudah mengatakan (pada diskusi, seminar, loka-karya dengan para pengarang sastra Jawa modern), tulislah masalah yang wajar dengan cara yang tidak wajar, dan/atau cerita yang tidak wajar dengan cara yang wajar. Usahakan untuk tampil beda dan aneh dari yang umum, yang sudah diketahui oleh pembaca, tetapi jangan terlalu absurd, jangan terlalu lepas dari kenyataan. Selalu berikan pembaca sesuatu yang baru, yang beda, yang pembaca selalu ingin tahu dengan yang pembaca sudah ketahui, sehingga pembaca selalu mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda. Di situ letak sastra mengajarkan budi pekerti, peradaban, tabiat baik, penghalusan perasaan.

Pemasaran Buku Sastra Jawa

Berkarya apa saja termasuk karya sastra dengan mengharapkan keuntungan bisa hidup karena karyanya sudah menjadi kebutuhan umum. Oleh karena itu banyak pengarang sastra Jawa segera mengirimkan hasil karyanya ke penerbit majalah bahasa Jawa juga ingin mendapatkan imbalan yang setimpal. Karena tidak setimpal banyak pengarang sastra Jawa berusaha lain-lain (tidak saja berkarya dalam bahasa Jawa, tidak mengirimkan karyanya ke majalah bahasa Jawa, mencari ladang lain).

Pengarang sastra Jawa yang membukukan karya sastranya mempunyai cita-cita: Pertama, sanak, agar hasil karyanya dibaca orang lain dan namanya tercatat sebagai pengarang sastra Jawa abadi. Kedua, satak, pengarang mendapatkan keuntungan finansial dari penerbitan buku itu. Oleh karena sampai saat ini belum ada penerbit profesional komersial yang mau menerbitkan buku sastra Jawa, para pengarang sastra Jawa berusaha sendiri menerbitkan buku karya sastranya, namun kedua cita-citanya tadi tentu juga menjadi dorongannya. Berusaha menerbitkan bukunya dengan dana sekecil mungkin (semampunya), kalau bisa mendapat keuntungan finansial dari penerbitan itu. Setidaknya dana bisa kembali, karya dan namanya sebagai sastrawan sastra Jawa telah tercatat abadi. Tahap pertama agar bukunya laku, dia jual sendiri. Mengharapkan baik teman atau instansi sastra mau membeli bukunya, hingga modalnya kembali atau malah untung. Usaha yang sangat amatiran. Mungkin satak tercapai, tetapi sanak tidak. Karena buku tidak dibaca oleh pembelinya (buku tidak dibutuhkan untuk dibaca oleh pembelinya dan juga tidak terbaca oleh keluarga termasuk anak-anaknya generasi berikutnya), maka tujuan menerbitkan buku yang bermaksud melestarikan dan menumbuhkembangkan sastra Jawa tidak berhasil.

Cara memasarkan buku seperti ini jelas tidak memenuhi sanak, sasaran utama penerbitan buku sastra. Pembeli buku tidak membutuhkan, tidak membacanya, dan tidak mendapatkan keuntungan spiritual. Membeli buku karena setia kawan (KKN). Cara ini tidak melestarikan dan tidak menumbuhkembangkan bahasa Jawa maupun sastra Jawa.

Dengan diselenggarakannya Hadiah Sastra Rancagé penerbitan buku sastra Jawa, para pengarang sastra Jawa pada bergairah menerbitkan karyanya menjadi buku, dengan harapan bisa meraih hadiah itu. Bukunya mendapat hadiah Rancagé, setidaknya modal penerbitan buku kembali, dan nama pengarang populer.

Para penerbit buku profesional/komersial menerbitkan buku tujuannya buku tadi laku terjual. Cara yang utama adalah memasarkan buku lewat toko buku (profesional). Lewat toko buku artinya yang membeli buku itu tentu orang yang membutuhkan buku untuk dibaca, tidak dengan paksaan. Buku yang dibeli menjadi kebutuhan untuk dibaca dan dinikmati, mungkin disebarkan untuk dibaca oleh anak-anaknya. Buku jadi bermanfaat untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan bahasa dan sastra Jawa. Buku sastra Jawa yang diterbitkan oleh pengarangnya sendiri (amatir) setahu saya belum sampai taraf itu (dijual bebas, tidak paksaan).

Memasang iklan adalah cara memasarkan buku secara profesional. Pembeli buku karena membaca iklan tentulah pembaca yang membutuhkan buku tadi untuk dibaca. Tetapi pasang iklan di mass media sangat sulit dilakukan, sebab untuk produk buku, cara mengiklankan beda dengan produk barang lainnya (misalnya produk ban mobil). Untuk memproduk ban mobil, tentu type yang satu itu diproduksi beribu bahkan berjuta. Biaya iklan biasanya 25% dari modal. Sedang mengiklankan buku harus disertai judul buku (type atau jenis barang). Memproduk satu judul buku, mungkin hanya 2000 exp, modalnya mungkin Rp 10.000.000,00. Tapi biaya pasang iklannya sama dengan pasang iklan ban mobil. Tampaknya sangat sulit mengiklankan sebuah judul terbitan buku di mass media, kecuali kalau penerbitnya ada hubungan permodalannya dengan penerbitan mass media itu. (Misalnya buku-buku penerbitan PT. Gramedia diiklankan oleh koran Kompas).

Para penerbit instansional bisa saja menyebarkan buku terbitannya kepada perpustakaan-perpustakaan atau sekolah, melalui jalur instansional pula. Dengan begitu memang hasil penerbitan buku bisa sampai kepada pembacanya, yaitu para pengunjung perpustakaan. Tapi penerbit instansional belum dikenal oleh penerbitan buku sastra Jawa.

Tentang pemasaran atau penyebaran buku lewat jalur instansional menurut pengalaman masa lalu, secara satak juga efektip. Satu judul buku dari penerbit swasta dibeli sekian ribu exp oleh pemerintah, lalu buku dikirimkan ke perpustakaan di daerah, tapi apa buku itu sampai di daerah dan berapa jumlahnya tidak terkontrol lagi. Ada pengalaman ketika ada inpres buku bacaan anak-anak dulu (dibiayai oleh UNESCO), muncul banyak pengarang karbitan, dan ketika buku sampai di sekolah, ternyata hanya sampai di almari sekolah. Bungkusnya saja tidak dibuka, karena sekolah tidak ada guru atau siapa pengelola perpustakaan. Di sini jelas penerbitan buku tidak tercapai pada kepentingan utamanya (sanak), yakni buku tidak dibaca, tidak memberi keuntungan spiritual kepada pembaca. Buku adalah barang mati, tidak mencerdaskan bangsa. Sia-sia. Keuntungan kedua (satak), yaitu keuntungan finansial memang tercapai, tapi sangat situasional. UNESCO menghentikan bantuan, penerbitan buku beku. Tidak ada penerbitan buku lagi. Dan tetap putera bangsa tidak cerdas dengan buku-buku yang diterbitkan dan dibeayai oleh badan dunia itu.

Jadi, penerbitan buku sastra Jawa, harus diprakarsai dan dimodali sendiri oleh pengarang sastra Jawa atau yang bersimpati. Meskipun sudah dilindungi oleh UUD 1945 dan Peraturan-peraturan Pusat maupun Daerah, simpati dari instansi tidak ada. Simpati dari orang kaya pemilik modal juga tidak ada, karena orang kaya biasanya hanya kepengin kekayaannya bertambah saja, sedang usaha penerbitan buku bahasa Jawa tidak menjanjikan hal itu. Maka pengarang sastra Jawa yang ingin karyanya terbit jadi buku harus mengusahakan penerbitannya sendiri, dimodali sendiri, caranya memasarkan disiasatinya sendiri. Usaha ini kalah mrenthel daripada UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), karena UMKM telah dikucuri dana dari Pemerintah. Usaha ini juga kalah makmurnya daripada kemajuan dan pemakmuran kesenian yang lain, yaitu seni nyanyi dan pentas. Seni nyanyi dan pentas mendapat kemajuan besar oleh karena penikmatannya didasari indrawi, yaitu menonton dan mendengar. Usaha pengarang menerbitkan bukunya ini juga kalah makmur misalnya dari profesi olah raga. Pemain sepak bola di wilayah kabupaten/kota sekarang sudah bisa menikmati kucuran dana dari APBD. Tapi para seniman sastra tetap saja membayar pajak, tanpa memperoleh kucuran dana untuk fasilitas usahanya dan perjuangannya.

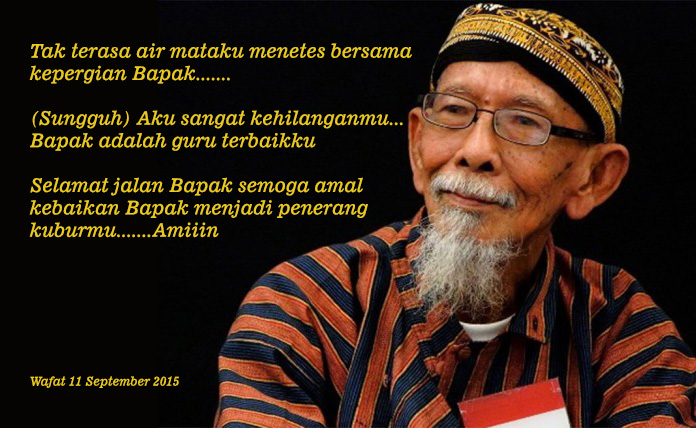

Kata almarhum Esmiet, jangan merengek dan jangan menangisi nasib sastra Jawa. Berjuanglah. Beliau berjuang sampai wafat, sastra Jawa belum beranjak dari situasi ketika beliau memperjuangkannya. Dan banyak lagi pejuang sastra Jawa seperti itu, sebut saja Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo, Pur Adi Prawoto, Muryalelana, Tamsir AS. Namun begitu patah tumbuh hilang berganti, pejuang berikutnya masih terus tumbuh. Sastra Jawa modern tidak mati, dan tetap diperjuangkan pemekarannya.

Saya kira perlu banget para pengarang sastra Jawa memiliki semangat atau semboyan jargon seperti Esmiet. Bahasa menunjukkan bangsa. Dinasourus mati beribu tahun yang lalu dikenali manusia zaman kini karena meninggalkan fosil, manusia mati beribu tahun kemudian dikenali orang karena apa? Karena menulis buku. Bahasa Jawa tetap eksis di dunia dan terkendali kualitas dan kuantitasnya karena apa? Karena buku sastranya ada dan berkembang.

Karena sastra adalah kisah-kisah tentang manusia, maka sastra adalah pengajaran peradaban kemanusiaan tanpa kekerasan, adil, beradab dan tidak berpihak, awet bersambung dan berkembang ke alih generasi. Oleh karena itu, membaca sastra harus ditanamkan, diajarkan sejak sedini mungkin kepada putra bangsa. Awal dari pemahaman sastra, adalah membaca kisah-kisah tentang manusia yang tertulis (dalam buku). Kisah tentang manusia termasuk dongeng, kisah pahlawan, kisah sejarah, kisah agama, kisah sukses orang menemukan listrik, kisah orang mendapat untung besar karena berjualan. Akhirnya membaca buku dan menulis buku tidak saja memahami sastra, tetapi juga memahami ilmu sejarah, politik, sosial, teknik, agama, ekonomi. Membaca buku dan menulis buku adalah memahami dan menimbulkan semangat spiritual ketahanan dan pengembangan mengenai segala ilmu kehidupan yang berkembang masa kini dan mendatang. Membaca buku dan menulis buku adalah kiat hidup modern.

*

III. MENUMBUHKEMBANGKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA

Budaya bangsa tanpa kesenian asli daerah akan lenyap dilanda globalisasi, kesenian daerah (etnis) tanpa bahasa daerah yang sering dituturkan akan lenyap dilanda globalisasi, bahasa daerah yang dituturkan masyarakat tanpa penulisan sastranya akan lenyap dilanda globalisasi. Ya, bahasa Jawa, akan berkembang mengikuti zamannya, mula-mula akan rusak, tidak dipakai, kemudian akan lenyap dilanda globalisasi kalau tidak ada sastra tulisnya. Bahasa daerah (Jawa) berkembang dengan bahasa lisan saja, akan lebih cepat berubah, rusak, luntur dan akhirnya lenyap tanpa bekas. Karena itu buku sastra bahasa Jawa harus ada. Bahasa Jawa lisan harus ditulis, dan ditulis lagi, ditulis lagi, diabadikan dalam buku, agar dibaca pada waktu sekarang dan yang akan datang, dan dengan begitu bisa terus dikembangkan dari generasi ke generasi berkelanjutan. Ditulis lagi dalam buku, ditulis lagi dan dibaca lagi, dibaca lagi, ditulis lagi pada dan oleh generasi berikutnya, berikutnya, sampai akhir zaman. Maka bahasa Jawa tutur dan sastra Jawa juga akan berkembangbiak tanpa henti.

Tidak digilas oleh globalisasi? Tentu dipengaruhi globalisasi. Tapi coba kita lihat, apakah kiat gelombang globalisasi yang melanda dunia? Globalisasi politik, ekonomi, teknik, sosial, bahasa, agama, peradaban, apa kiat-kiatnya? BUKU. Segala ilmu sudah direkam dalam buku dan bisa dipelajari dan dikembangkan dengan membaca buku dan menulis buku. Jadi untuk menanggulangi gelombang globalisasi yang melanda negeri kita agar kita tidak lenyap atau tersungkur haruslah bangsa kita juga menguasai ilmu-ilmu itu. Dengan apa dan bagaimana? Membaca buku dan menulis buku tentang politik, ekonomi, teknik, bahasa, agama, peradaban, sejarah dan lain sebagainya yang mengglobal di negeri kita.

Sekolah adalah sistem membudayakan anak manusia membaca buku dan menulis buku. Ilmu apa saja sejak awal sampai akhir sudah direkam dalam buku, dan oleh karenanya bisa dipelajari lewat membaca buku dan menulis buku. Tapi sekolah di Indonesia tidak. Sekolah kita keluar dari sistem. Belajar di sekolah selama 12 tahun, lulus SMA putera bangsa membaca buku 0 (Taufiq Ismail, 1996). Diajarkan segala ilmu, tetapi tidak diajari/dilatih membudayakan membaca buku dan menulis buku. Maka, apa kelemahan kita tidak bisa menanggulangi gelombang globalisasi? Karena putera bangsa kita tidak berbudaya membaca buku dan menulis buku. Kiat-kiat hidup modern, adalah membaca buku dan menulis buku. Dan bangsa kita sejauh ini, kiat hidupnya hanya mengandalkan kekuatan kodratnya, kekuatan indrawi, melihat, mendengar, mengalami dan menyaksikan sendiri. Jadi PSK, PKL, TKW, petani, buruh, hanya berdasarkan ketrampilan yang diperoleh dari mengalami sendiri, melihat dan mendengar (kodrati). Tidak disanggari kiat membaca buku dan menulis buku.

Manusia ini adalah binatang yang menghayati hidupnya menggunakan alat dan pikiran. Anak umur 3 tahun menonton televisi telah memahami dan menikmati yang ditonton dan didengar. Ia mengandalkan kodrat indrawinya, belum menggunakan alat dan pikiran. Belum jadi manusia. Melihat dan mendengar itu kodrat. Tapi untuk menghayati hidupnya dengan upayanya mengendarai mobil, bermain piano, membaca buku dan menulis buku, (menggunakan alat dan pikiran) manusia harus berkenalan dengan alat itu, harus berlatih agar bisa menggunakan alat-alat tadi. Karena mengendarai mobil, bermain piano, membaca buku dan menulis buku itu bukan kodrat. Untuk mengemudikan mobil, berlatih dua tiga minggu, lalu mahir. Dipentingkan usia harus dewasa. Untuk bermain piano, berlatih tiga empat tahun, lalu mahir. Diperlukan bakat. Untuk membaca buku dan menulis buku, agar mahir diperlukan apa saja? Dilatih sehingga berbudaya sejak usia dini hingga selama hidup. Di mana berlatih sejak dini hingga selama hidup agar berbudaya membaca buku dan menulis buku? Di sekolah, setidaknya selama 12 tahun, dan harus setiap hari dilatih, dilatih, dilatih, dilatih terus menerus. Sebab membudayakan diri yang tidak karena kodrat, memerlukan pelatihan yang terus menerus tanpa jeda. Sedang sekolah di Indonesia, yang dilewati putera bangsa sejak umur dini hingga lulus SMA, tidak diajari, dilatih, dibudayakan membaca buku dan menulis buku. Lulus SMA putera bangsa tidak berbudaya membaca buku dan menulis buku. Ini yang saya sebutkan tadi, sekolah di Indonesia keluar dari sistem. Bersekolah di negeri maju adalah sistem membudayakan anak manusia membaca buku dan menulis buku, agar budaya tadi menjadi kiat menghayati hidupnya mengikuti perkembangan zaman modern.

Oleh karena itu, berkali-kali setiap ada kesempatan saya anjurkan, saya usulkan kepada menteri ataupun calon menteri pendidikan, hendaknya BERSEKOLAH DI INDONESIA KEMBALI PADA FITRAHNYA, KEMBALI KEPADA SISTEM, BERSEKOLAH (12 TAHUN) ADALAH MEMBUDAYAKAN ANAK MANUSIA (ANAK NEGERI) MEMBACA BUKU DAN MENULIS BUKU.

Membaca buku dan menulis buku adalah sarana jalan atau infrastruktur pendidikan. Sedang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah adalah berbagai macam kendaraan yang melaluinya. Jadi, kalau yang diperberat, yang dipercepat, yang diperindah, yang dipermodern hanya kendaraannya, tetapi sarana/prasarana jalannya tidak dikuati, hanya sebagaimana kodrat alamnya (menonton dan mendengar), maka lalu-lintas kendaraan (muatan ilmu pengetahuan) yang melalui pendidikan sekolah tadi tidak bakal sampai kepada tujuannya. MUATAN ILMU ITU AKAN TERPEROSOK PADA JALAN YANG ALAMI (KODRATI) YANG BELUM TERSENTUH PEMBANGUNAN. Bagaikan batu hitam tenggelam di lubuk. Agar jalannya kuat dan sentosa bisa menampung kendaraan muatan ilmu pada pendidikan sekolah ini apa? Membaca buku dan menulis buku diajari, dilatih, dibudayakan terus-menerus sejak dini, sejak masuk sekolah SD hingga seterusnya sepanjang sekolah dan bahkan sepanjang hidupnya. Dengan sarana/prasarana budaya membaca buku dan menulis buku di sepanjang jalur pendidikan sekolah, maka muatan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah bisa tertampung dengan sebaik-baiknya.

Dan paling depan (awal) dari perkenalan membaca buku dan menulis buku adalah memperkenalkan CERITA. Dan cerita adalah pokok yang terkandung pada sastra. Cerita adalah pokok yang terkandung pada bahasa lisan yang ditulis pada buku. Maka sastra adalah paling dibutuhkan untuk membudayakan anak manusia punya tradisi membaca buku dan menulis buku. SASTRA = BUKU, ditulis dan dibaca, ditulis lagi dan dibaca lagi, lagi, lagi, lagi. Tetapi buku itu juga memuat segala ilmu pengetahuan. Jadi juga EKONOMI = BUKU, ditulis dan dibaca, ditulis lagi dan dibaca lagi. TEKNOLOGI = BUKU, ditulis dan dibaca. POLITIK = BUKU, ditulis dan dibaca. SEJARAH = BUKU. BAHASA = BUKU. Semua ilmu pengetahuan itu sudah direkam dalam buku.

Tapi BUKU ADALAH BARANG MATI, kalau anak manusia TIDAK PUNYA BUDAYA membaca buku dan menulis buku, buku tidak dibaca dan tidak ditulis, maka buku tidak akan mencerdaskan anak manusia. Betapa pun usaha Kementerian Pendidikan mengadakan BE (buku elektronik), BUKU MURAH (murid masih harus beli), bahkan GRATIS berbagai ragam ilmu untuk muatan pendidikan di sekolah, tetapi kalau buku tidak dibaca (MURID TIDAK TERLATIH ATAU PUNYA BUDAYA MEMBACA BUKU DAN MENULIS BUKU), ya buku murah dan gratis tetap barang mati, tidak akan mencerdaskan bangsa. Kalau tidak disaranai kebudayaan membaca buku dan menulis buku, segala ilmu yang ditulis pada buku pelajaran dan bukunya dibagikan dengan gratis sekalipun, sama dengan memberikan bunga kepada kera. Jadi membaca buku dan menulis buku adalah SARANA (JALAN, METODE, SISTEM) untuk memahami segala ilmu yang ditulis dan dibaca pada BUKU. Oleh karena itu, membaca buku dan menulis buku harus DIBUDAYAKAN pada anak manusia yang akan menerima muatan segala ilmu yang ditulis pada buku.

Di mana membudayakan/mentradisikan membaca buku dan menulis buku? Tidak di rumah, di rumah ada televisi yang menyedot perhatian tanpa jeda tanpa ampun. Ya di sekolah, selama pendidikan sekolah setidaknya 12 tahun, tiap hari diajari membaca buku dan menulis buku, membaca, menulis, membaca, menulis. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, hingga anak didik punya budaya (terbiasa menikmati, jadi tradisi, menggemari, menjiwai) membaca buku dan menulis buku. Mengajarkan membaca buku dan menulis buku itu tidak sukar dan tidak mahal. Tidak perlu anaknya harus berseragam baik-baik dan pakai sepatu baru, gurunya tidak perlu harus sarjana S2, alatnya harus menggunakan komputer, bukunya harus baru keluar dari bungkusnya. Tidak. Ada seorang adik yang diajari membaca buku dan menulis buku, cukup gurunya seorang mbakyu yang bisa membaca buku dan menulis buku, di tenda pengungsian tsunami Aceh pun bisa. Buku bacaannya tidak perlu tiap tahun ganti dan anak tidak perlu beli. Bukunya disimpan di sekolah, dan tiap kali saat belajar dibagikan kepada murid-murid. Selesai jam pengajaran membaca dan menulis buku, buku dikumpulkan lagi dan disimpan di sekolah.

Begitu yang saya alami ketika saya masuk sekolah SR di Sragen zaman Belanda 1938. Bacaan kami (buku ajar membaca dan menulis) banyak sekali, tiap tingkat kelas ada beberapa buku ajar membaca buku, karena kami harus berbudaya membaca buku bahasa Jawa huruf hanacaraka, dan juga dibudayakan membaca buku bahasa Jawa huruf latin, lalu ada buku buku ajar membaca bahasa Melayu, dan bahasa Belanda. Tidak hanya dibudayakan membaca buku saja, tetapi juga cara menulis: dikte, membuat kalimat, mengarang, terus-menerus diajarkan, dengan berbagai jenis huruf dan bahasa, sejak klas satu, sampai….(saya mengalami zaman Jepang, yang mana bahasa dan huruf Jepang juga harus kami pelajari membaca dan menulisnya tiap hari, dan zaman Perang Kemerdekaan) SMP dan SMA, di mana bahasa Inggris sudah harus dipelajari membaca buku dan menuliskannya. Misalnya buku Kuncung Karo Bawuk, buku ajar membaca buku yang diajarkan di klas tiga, 1941. Tiap kali 30 buku dibagikan di kelas, berganti-ganti murid disuruh membaca (bermacam-macam cara membaca dilatih, diajarkan, misalnya membaca keras-keras yang lain disuruh menyemak kalau membacanya salah para penyemak disuruh memberitahu dengan berteriak “Salaaah!!”, membaca batin, cara membaca cepat dll), selesai jam pelajaran, 30 jilid buku dikumpulkan lagi masuk ke almari kelas. Karena buku disimpan di sekolah, jadi gratis, murid TIDAK PERLU PUNYA BUKU ITU. Ternyata Mas Tamsir (teman pengarang sastra Jawa dari Tulungagung) yang umurnya 4 tahun lebih muda dari saya, juga menggunakan buku bacaan Kuncung Karo Bawuk di Tulungagung. Berjarak waktu dan tempat, bahkan berganti zaman, saya tahun 1941 zaman Belanda, Mas Tamsir tahun 1944, zaman Jepang, buku bacaan yang membudayakan membaca buku dan mencerdaskan kami sama. Dengan buku bacaan seperti itu, murah, tidak bayar, dan mencerdaskan putera bangsa.

Membaca buku dan menulis buku adalah kiat hidup modern. Mau jadi insinyir, dokter, harus punya budaya membaca buku dan menulis buku. Kalau tidak, mungkin dia hanya akan menjadi tukang atau dukun, bukan profesi cerdas dan hidup modern.

Kalau tadi saya sebut pendidikan negeri kita sifatnya masih konservatif, perlu ditambahkan discoveri sebagai salah satu tugasnya mentransmisi/intepretasikan ilmu dalam pendidikan, maka pendidikan membudayakan membaca buku dan menulis buku sejak dini selama 12 tahun di sekolah adalah merupakan tugas rediscovery. Penemuan kembali. Karena membaca buku dan menulis buku dari sekolah dasar hingga sekolah menengah yang saya alami dulu juga begitu, dulu sudah dilaksanakan. Sekarang saya minta yang hilang itu dilaksanakan kembali. Rediscovery. KEMBALIKANLAH PENDIDIKAN SEKOLAH 12 TAHUN ITU KEPADA FITRAHNYA. Ajarkanlah, latihlah, budayakanlah putera bangsa membaca buku dan menulis buku sejak dini, sepanjang tahun sekolah, sepanjang umur hidupnya, karena membaca buku dan menulis buku adalah kiat hidup modern. Buku bahasa apa saja, hurufnya apa saja silakan saja. Beberapa bahasa maupun huruf dalam tahun pengajaran diajarkan berbarengan tidak mengapa, karena ada penelitian yang mengatakan anak umur 3 – 7 tahun yang normal bisa dimuati 5 bahasa sekali gus yang berbeda, sedang yang lebih peka bisa memuat 7 – 9 bahasa yang berbeda. Kalau itu bisa diterapkan pada pendidikan sekolah kita betapa bakal cerdasnya bangsa kita. Seperti halnya bangsa Belanda, setelah dewasa pasti bisa berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, lisan dan tulisan. Di mana mereka belajar lisan dan tulisan itu? DI SEKOLAH, sejak awal hingga selama bersekolah. Orang Jawa mestinya setelah dewasa juga bisa berbahasa Madura, Sunda, Osing, Tegalan, Banyumasan, lisan dan tulisan. Jebul, orang Jawa setelah dewasa, berbahasa Jawa pun tidak mampu. Sayang, anak negeri sudah tidak percaya dengan pencapaian kemakmuran hidup dengan kekuatan budaya ibu sendiri, tradisi ibu, bahasa ibu, dan lebih menyanjung segala ranah kehidupan yang serba import. Segala kiat kehidupan harus berdaya dengan suply import.

Pada seminar ini yang hendak dicapai adalah menumbuhkembangkan bahasa dan sastra Jawa. Maka hendaknya dalam pengajaran dan pelatihan terus-menerus untuk membudayakan membaca buku dan menulis buku, buku bahasa Jawa juga diikutsertakan pada sekolah yang bersangkutan.

Demikian, semoga ceramah ini bermanfaat untuk kemajuan bangsa pada umumnya, tidak terkecuali kemajuan menumbuhkembangkan bahasa dan sastra Jawa. Amin.

Kulo sarujuk sanget manawai upoyo nglestantunake boso daerah, kalebet boso Jawi, dipun giyataken. Keparengo kulo ngengetaken dumateng poro sutresno, manawo poro Bopo Bongso puniko samyo nguwaosi boso daerah, boso Indonesia, sarto boso monco nagari. Geneyo kita boten nulodho poro Bopo Bongso? Sumunggo kita asesanti: Siap kiprah ing globalisasi tanpo kecalan jati diri, kanthi nguwaosi boso daerah minongko boso ibu, boso Indonesia minongko boso nasional, sarto boso Inggris minongko boso internasional.

Nuwun,

Widya

Perth, Australia

wah bahasa daerah jangan sampai lupa lah,

jangan sampai nanti kita gak bisa menggunakan bahasa asli sendiri

Kalau mau tukeran link silahkan saja