DIA TETAP DATANG DI KANTOR PALING PAGI

Tulisan Toto Sonata

BADAN boleh menua, tapi jiwa tetap muda. Barangkali ungkapan ini terasa tepat untuk menggambarkan semangat Suparto Brata, 80, pengarang bereputasi nasional dari Surabaya, yang tetap produktif menulis hingga saat ini. Di usia senjanya, setiap hari dia mendisiplinkan dirinya untuk menulis, menulis dan menulis. Tentunya, diselingi dengan kegiatan membaca.

BADAN boleh menua, tapi jiwa tetap muda. Barangkali ungkapan ini terasa tepat untuk menggambarkan semangat Suparto Brata, 80, pengarang bereputasi nasional dari Surabaya, yang tetap produktif menulis hingga saat ini. Di usia senjanya, setiap hari dia mendisiplinkan dirinya untuk menulis, menulis dan menulis. Tentunya, diselingi dengan kegiatan membaca.

Dalam perbincangan dengan Alur di rumahnya Rungkut Asri III/12 kompleks perumahan YKP RL-I-C 17 Surabaya, dia bercerita setiap hari mulai menulis jam 03.00 sampai jam 06.00 pagi. “Lalu baca-baca apa saja. Kalau mata sudah lelah membaca, jam 10.00 pagi, biasanya saya tertidur,” tuturnya tersenyum.

Produktivitasnya dalam berkarya agaknya sulit dicari tandingannya di negeri ini. Dia mulai menulis di media massa sejak tahun 1951. Sejak saat itulah mengalir karya-karyanya, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Tercatat, hingga saat ini, daftar karya yang dihasilkannya sebanyak 135 buku karya tulis. Baik berupa karya fiksi maupun nonfiksi.

Dari sejumlah itu, hampir separuhnya berbahasa Jawa. Sedangkan karya-karyanya yang berbahasa Indonesia, telah dipublikasikan berbagai koran seperti Kompas, Jawa Pos, Surabaya Post, Sinar Harapan, Indonesia Raya, dan berbagai majalah seperti Garuda, Aneka, Tanahair, Gelanggang Siasat, Kisah, Mimbar Indonesia, Roman, Indonesia, Sadar, Majalah sastra Horison dan lain-lain. Dia menulis berita, feature, ulasan, artikel dan cerita fiksi.

Menulis bahasa Jawa sejak 1958, dimuat di Panjebar Semangat, Mekar Sari, Jaya Baya, Djaka Lodhang, Jawa Anyar, Dharma Nyata. Dharma Nyata kemudian bernama Nyata setelah pada tahun 1990-an di-take over grup Jawa Pos, dan berubah menjadi tabloid hiburan dan keluarga yang tetap terbit hingga kini.

Hampir media massa cetak baik koran maupun majalah pernah memuat karyanya. Karena itulah, namanya begitu dikenal oleh kebanyakan pembaca. Baik tua maupun muda. Para pengarang dan penyair terkemuka Indonesia, di antaranya Goenawan Mohammad dan Sapardi Djoko Damono, mengenal Suparto Brata sejak mereka duduk di bangku SMA. Begitu juga Gubernur Jatim Soekarwo membaca karyanya sejak Pakde Karwo masih SMA. Ketika bertemu Gubernur Jatim dalam peringatan hari Pancasila di Balai Pemuda tahun 2011 lalu, Pakde Karwo untuk pertama kalinya bertemu dengan Suparto Brata sempat berkata bahwa beliau (Pakde Karwo) masih ingat membaca ceritanya yang dimuat bersambung di Majalah Panjebar Semangat 1963 berjudul “Kadurakan Ing Kidul Dringu”.

Dia tak merasa dirinya sastrawan besar karena mendapat pujian orang nomor satu di Jatim itu. Ya, begitulah Suparto Brata: Sosok pribadi rendah hati, dan sejak lama dikenal tidak suka menonjolkan diri.

Patut Jadi Contoh

Ketika masih berdinas sebagai PNS di kantor Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pemerintah Daerah Kodya Surabaya, dia lebih mengesankan sebagai pegawai biasa, meski banyak wartawan mengenalnya sebagai sosok yang luar biasa. Agaknya, itulah pilihan sikapnya: emoh dianggap terkenal, meski sesungguhnya ~ diluar konteks kepegawaiannya ~ dia adalah pengarang terkenal, dan tergolong punya peran penting dalam khazanah sastra Jawa.

Ketika masih menjadi abdi negara itulah, kinerja lelaki tua itu patut dijadikan contoh. Pagi-pagi sudah di kantor. Sampai suatu pagi Walikota Surabaya kala itu, Dokter Purnomo Kasidi, mengadakan sidak pagi-pagi jam 07.30 semua ruangan kantor masih banyak yang kosong, sampai di bagian HUMAS, melihat seorang pegawai dengan pakaian seragam dan eblek tanda pegawai, giat bekerja mengetik sendirian di sudut ruangan. Semangatnya luar biasa. Walikota yang diiringi para wartawan ketika sidak itu, antusias memberi pujian, menyuruh para wartawan memotretnya. Para wartawan hanya tersenyum. Ya, lelaki itu, siapa lagi kalau bukan Suparto Brata, memang tidak asing di kalangan wartawan.

Ketika masih menjadi abdi negara itulah, kinerja lelaki tua itu patut dijadikan contoh. Pagi-pagi sudah di kantor. Sampai suatu pagi Walikota Surabaya kala itu, Dokter Purnomo Kasidi, mengadakan sidak pagi-pagi jam 07.30 semua ruangan kantor masih banyak yang kosong, sampai di bagian HUMAS, melihat seorang pegawai dengan pakaian seragam dan eblek tanda pegawai, giat bekerja mengetik sendirian di sudut ruangan. Semangatnya luar biasa. Walikota yang diiringi para wartawan ketika sidak itu, antusias memberi pujian, menyuruh para wartawan memotretnya. Para wartawan hanya tersenyum. Ya, lelaki itu, siapa lagi kalau bukan Suparto Brata, memang tidak asing di kalangan wartawan.

Walikota itulah yang malah kurang mengenalnya. Walikota Surabaya silih berganti. Suparto Brata kurang dikenal oleh petingginya, sementara dia sebetulnya termasuk salah seorang pegawai yang menjalankan tugas kehumasan sejak lembaga itu dibentuk pertama kali di zaman Walikota Soekotjo pada tahun 1967. Bahkan, dia penulis teks pidato Walikota Soekotjo. Di tengah hiruk-pikuk pergantian walikota dan kepangkatan, Suparto Brata tetap berpangkat rendah.

Padahal, seperti pernah ditulis wartawan senior Kompas, Max Margono, pada masa awal lembaga kehumasan ini berjalan, dialah yang membuat rilis, memotret, dan memproses sendiri hasil jepretannya. Suparto Brata yang memberi contoh bagaimana para pegawai Humas yang baru caranya meliput berita pembangunan, caranya memotret, bahkan caranya membuat dokumen pembangunan atau sejarah kota Surabaya berupa buku tanpa menggunakan anggaran Humas. Karena itu sewaktu dia belum pensiun, banyak buku-buku sejarah maupun pembangunan Kota Surabaya dalam prosesnya didokumen menjadi buku.

Ketika lembaga humas makin maju, gedungnya baru, para sarjana masuk jadi pegawai, dia menjadi tertinggal.Termasuk tertinggal pangkat dan jabatannya. Ibaratnya, Suparto Brata “masuk kotak”. Dia tidak diberi tugas luar. Dia tidak terlibat dalam proyek-proyek yang mengucurkan uang. Dia tidak dapat kendaraan dinas seperti teman-temannya yang kariernya lebih meroket. Toh dia tetap setia. Dia tetap datang ke kantor paling pagi, meninggalkan kantor paling petang. Malah, tak jarang dia yang pagi hari membuka ruang kantornya, petang hari mengunci ruang kantornya.

Itulah kenangan tentang Suparto Brata, semasa dia menjadi pegawai Pemda Surabaya (sekarang Pemkot Surabaya) di bagian Humas. Dia pensiun tahun 1988. Dengan demikian, dia memang tidak di tengah wartawan-wartawan lama, membuat rilis, dan semacamnya. Tidak lagi. Namun, ada yang tetap dikerjakannya, yakni mengetik, mengetik dan mengetik. Ketika kini penggunaan mesin ketik manual berubah ke komputer, Suparto pun menulis dengan komputer.

Itu pula dunia yang sebenarnya dari Suparto Brata. Dari sikapnya yang tidak ingin menonjol diri sejak menjadi pegawai Pemda Surabaya dulu ~ bahkan dia terbilang clingus, pemalu ~ Suparto Brata terus menggelontorkan karyanya ke tengah publik. Dia adalah pengarang produktif. Dia kamus berjalan sejarah kota Surabaya, namun lebih terkenal tulisan sejarahnya daripada sebagai narasumber wawancara atau seminar (karena tidak fasih bicara, clingus), hingga wajahnya jarang yang tahu, tidak dikenal publik. Berkat reputasi kepengarangannya, lelaki tua yang tetap energik ini namanya tercatat dalam buku Five Thousand Personalities of the World Sixth Edition, 1998, terbitan The American Biographia Institute, Inc, 5126 Bur Oak Circle, P.O.Box 31226, Raleight, North Carolina 27622, USA.

Selain menulis buku fiksi dalam bahasa Jawa, dia juga menghasilkan karya tulis yang dikerjakan bersama tim, dan dengan riset. Beberapa di antaranya risalah Hari Jadi Kota Surabaya bersama Kolonel Laut Dokter Sugiyarto Tirtoatmojo. Tim riset dan penulisan buku atas prakarsa dan dibiayai oleh Pemda Tk. II Kotamadya Surabaya 1975.

Buku Master Plan Surabaya 2000, bersama Ir. Johan Silas. Tim diketuai oleh Kolonel Imam Sudrajat, dibiayai Pemda Tk. II Kotamadya Surabaya, 1976. Menulis buku Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, bersama Drs. Aminuddin Kasdi (sekarang Prof. DR) dan Drs Soedjijo. Tim diprakarsai dan dibiayai oleh Panitia Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 November 1945 di Surabaya, 1986, diketuai oleh Blegoh Soemarto (Ketua DPRD Tk.I Jawa Timur).

Menulis Sejarah Pers Jawa Timur, bersama Drs.Moechtar, Drs.Anshari Thayib, Soemijatno, dan Drs.Issatriadi. Diprakarsai dan dibiayai oleh Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Jawa Timur, 1987.

Menulis Sejarah Panglima-panglima Brawijaya (1945-1990), bersama Drs.Nurinwa, Drs.Wawan Setiawan (keduanya kini Doktor) dan Dr.Wuri Sudjatmiko. Dibiayai LIPI Jakarta dan Kodam Brawijaya, 1988.

Beberapa penghargaan yang diterimanya seperti mendapat Hadiah Gubernur Jawa Timur Sularso 1993, sebagai seniman pengarang tradisional. Mendapat Hadiah Rancage 2000 sebagai jasanya mengembangkan sastra dan bahasa Jawa. Mendapat Hadiah Rancage 2001, karena telah membuktikan kreativitasnya dalam sastra Jawa dengan terbitnya buku Trèm karangannya. Mendapat Hadiah Rancage 2005, karena terbitnya buku Donyané Wong Culika.

Mendapat Hadiah Gubernur Jawa Timur Imam Utomo 2002, sebagai seniman Jawa Timur (bersama 100 orang seniman se Jawa Timur lainnya).

Mendapat Hadiah dari Pusat Bahasa 2007 sebagai salah seorang dari tiga sastrawan Indonesia, dan ditunjuk sebagai penerima The SEA Write Award 2007 di Bangkok.

SUPARTO BRATA lahir di Rumah Sakit Simpang Surabaya (kini rumah sakit itu sudah lenyap berganti jadi bangunan mal Plaza Surabaya), Sabtu Legi, 27 Februari 1932 (sama dengan kelahiran Elizabeth Taylor, seorang bintang film Hollywood yang cantik jelita). Namun, di ijazah dan KTP tertulis 16 Oktober 1932. Dia putra pasangan Raden Suratman Bratatenaya dengan Raden Ajeng Jembawati (keduanya dari Surakarta Hadiningrat).

Sewaktu bersekolah di SMAK St.Louis Jalan Dr.Sutomo 7 Surabaya ~ tamat 1996 ~ dia sekelas dengan Ir.Johan Silas. Dia pernah bekerja sebagai pegawai kantor Telegrap (PTT), 1952-1960). Jadi, waktu bersekolah di SMAK St.Louis berstatus “sekolah sambil bekerja”.

Lalu menjadi karyawan Perusahaan Dagang Negara Djaya Bhakti (1960-1967), sekantor dengan Eddy E.Samson, BA (kini pemerhati cagar budaya). Pernah menjadi wartawan freelancer di beberapa media cetak. Setelah pensiun dari Pemda Surabaya 1988, pernah direkrut Arswendo Atmowiloto/group Komas-Gramedia 1990, jadi pemimpin redaksi Tabloid Praba, tabloid bahasa Jawa di Jogyakarta. Tabloid Praba tidak dapat izin SIUPP dari Menteri Penerangan Harmoko, Suparto Brata pulang ke Surabaya. Lalu direkrut oleh Drs.N.Sakdani Solo untuk menjadi pemimpin redaksi Tabloid Jawa Anyar (group Jawa Pos) 1991-1992. Merasa sudah tua, sebagai kepala rumah tangga sudah selesai karena anak-anaknya sudah mentas semua, maka dia mengundurkan diri Jawa Anyar, mau bekerja bebas merdeka saja, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Sejak itulah dia menjadi pengarang merdeka sampai sekarang.

Suparto Brata menikah dengan Rara Ariyati, dan dikaruniai empat anak, masing-masing Tatit Merapi Brata, Teratai Ayuningtyas, Neo Semeru Brata dan Tenno Singgalang Brata. Keempat anaknya lulusan pendidikan tinggi, dan semuanya sudah berkeluarga.

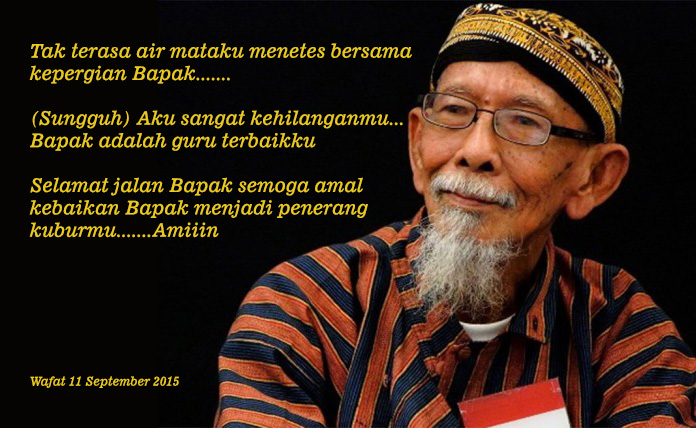

Dalam acara memperingati 40 hari wafatnya Sang Isteri diselenggarakan pertemuan dengan para penulis di rumahnya, sekali gus memperbincangkan terbitnya buku karyanya, Kremil, (yang pernah dimuat secara bersambung di harian Kompas), Suparto Brata sempat bercerita tentang kehidupan rumahtangga bersama istri tercinta yang meninggal dunia di Surabaya pada 2 Juni 2002. Selama hidup berumahtangga bersama istri yang dinikahi pada 22 Mei 1962, yang diingatnya tidak pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Sekali pun itu cekcok kecil. Memang Suparto Brata tidak pernah cekcok dengan siapa pun juga, berbantah pun tidak, mendesakkan kemauannya pun hanya di tulisannya. “Dalam kesempatan ini, sudilah bapak atau ibu serta saudara-saudara yang mengenal istri saya, saya mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja atau tidak semasa hidupnya. Saya juga mohon doanya untuk istri saya,” ujarnya saat itu dalam bahasa Jawa halus, dengan mata berkaca-kaca.

Hadirin hanya bisa terdiam seperti tenggelam dalam momen yang mengharukan. Sekelumit cerita pengalaman hidup rumahtangganya, yang tak sekali pun terjadi cekcok pasutri itu, benar-benar amat langka sekaligus sungguh membanggakan. Dengan demikian, itu menunjukkan keberhasilannya dalam membina rumahtangga. Dan itu, kiranya patut dijadikan contoh.

Budaya Membaca dan Menulis

“Saya sudah tua. Tanggungjawab sebagai kepala keluarga sudah selesai. Namun masih Dianugerahi oleh Allah (1) sehat, (2) bebas memilih, mengerjakan apa saja yang saya anggap bermanfaat bebas, menolak pekerjaan dari siapapun juga bebas, (3) mampu membaca buku dan menulis buku. Tiga anugerah Allah ini saya anggap amanah, harus saya syukuri, saya ibadahkan, dan sekaligus jadi barkah saya. Karena amanah, maka sisa hidup saya ini paling banyak akan saya gunakan untuk membaca buku dan menulis buku,” ujar pengarang yang saat ini sedang dalam proses menulis buku tentang seorang pahlawan pejuang pada Revolusi Surabaya 1945, yaitu HR.Mohamad Mangoendiprodjo.

Dia menuturkan, pengalaman hidupnya sejak awal merintis karier sebagai penulis hingga memiliki reputasi sebagai penulis terkenal seperti sekarang penuh liku-liku perjuangan. Dia mengaku, dari pekerjaannya menulis belum bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian pokok. “Namun, bisa saya jadikan sport dan support segalanya dalam perjalanan hidup saya, baik jasmani, rohani, ekonomi, etika, intelektualitas, dan bidang lain kehidupan,” ujarnya sambil menambahkan, membaca buku dan menulis buku dipahaminya sebagai laku amanah, ibadah dan barokah.

Karena itu, dia merasa amanah itu tetap diperjuangkan dengan mendorong terciptanya budaya membaca buku dan menulis buku. Perjuangan yang dianggap paling penting adalah mengubah kurikulum pendidikan nasional. Yaitu pelajaran membaca buku dan menulis buku menjadi tujuan dasar utama di sekolah dasar (kelas I SD) hingga sekolah menengah atas (kelas XII SMA). Artinya, di mana pun anak sekolah berhenti bersekolah, mereka sudah punya dasar berbudaya membaca buku. Apalagi lulus SMA, harus sudah punya budaya (kegemaran) membaca buku dan menulis buku. Sedangkan pelajaran lain, seperti matematika, IPS, bahasa, KB, Lalu-lintas dan lain-lain itu muatan ilmu. Bisa diajarkan atau tidak, boleh pilih-pilih menurut keinginan dan kemampuan murid. Tetapi membaca buku dan menulis buku, di sekolah jurusan apa pun, apa agama, tata boga, teknik, dokter, hukum harus menjadi budaya putera bangsa. Dalam sekolah agama, tidak diajari tata boga ya tidak apa-apa, tapi fasih membaca kitab suci harus; dan itu akan sulit kalau tidak sejak kelas I SD – kelas XIX SMP tidak diajari membaca buku bahasa dan huruf macam-macam. Dalam sekolah tata boga, tidak diajari pengetahuan teknik ya tidak apa-apa, tetapi membaca buku resep-resep masakan harus menjadi budayanya; dan membaca dan menulis buku resep itu akan lancar kalau sejak kelas I SD – kelas XIX SMP setidaknya sudah lancar membaca buku dan menulis buku. Untuk meneruskan study di teknik, tidak diajari tentang ilmu hewan ya tidak apa-apa, tetapi membaca buku teknik harus lancar. Pendeknya membaca buku dan menulis buku itu harus jadi dasar utama putera bangsa pada awal umur sekolah 12 tahun, sehingga membaca buku dan menulis buku itu menjadi budaya putra-puteri bangsa (seperti putera-puteri bangsa maju yang lain).

“Sejak Kurikulum Pendidikan Nasional 1975, pelajaran Sastra dan Bahasa Indonesia digabung. Mempelajari bahasa Indonesia saja amat sulit (bisa dilihat dari hasil UNAS tiap tahun, bahasa Indonesia banyak yang angkanya jeblok), sehingga menghabiskan waktu. Dan pelajaran membaca sastra tidak sempat diajarkan di sekolah, waktunya habis untuk menerangkan pelajaran bahasa Indonesia. “Namun para selebritis ketika tampil di TV masih saja bilang ‘goa ditemenin bokap datang ke sini’, meskipun bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada akhiran in; menandakan bahwa orang di TV itu gagal menyerap bahasa Indonesia selama sekolah 12 tahun di SD-SMA”, kata Suparto Brata memberi contoh betapa sulitnya mempelajari bahasa Indonesia di sekolah. “Mestinya sastera menjadi pelajaran tersendiri, ada sempat waktu mempelajari sastra, yang tidak lain terutama adalah membaca buku, membaca buku, membaca buku. Dengan begitu, para siswa akan terangsang kegemarannya membaca buku. Dari kegemaran membaca akan timbul keinginan untuk menulis,” papar Suparto Brata dalam wawancara dengan Alur di rumahnya.

Kurikulum pendidikan nasional kita 12 tahun awal sekolah sejak berlakunya kurikulum pendidikan nasional 1975 hingga sekarang tidak memperlembut karakter bangsa. Mungkin mencerdaskan bangsa karena matematikanya hebat, tetapi karakternya…. banyak yang menjadi curang, suka tawuran, gampang tersinggung, jadi konflik kekerasan. Itu akibat karena putera bangsa lulus SMA tidak punya budaya atau kegemaran membaca buku (sastera). “Jangankan siswa SMA, para sarjana lulusan SMA kurikulum pendidikan nasional 1975 sekarang pun susah payah membaca buku, apalagi menulis buku. Mereka yang mampu menulis buku dan gemar membaca buku, bukan karena hasil pendidikan sekolah di Indonesia dan/atau kurikulum Indonesia, tapi sekolah asing baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Atau, orang Indonesia yang mampu menulis buku dan gemar membaca buku tadi adalah karena mereka bertemu dengan para penggemar baca buku (orangtua, guru, atau sahabat) secara pribadi atau belajar secara otodidak. Bukan hasil pendidikannya di SD sampai SMA. Apakah kurikulum pendidikan nasional kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA (Kurikulum 1975) yang tidak membudayakan membaca dan menulis buku seperti ini akan kita lanjutkan begitu terus?” ujarnya lagi dengan nada menggugat kebijakan pendidikan nasional.

Menurut dia, sekarang ini dengan pendidikan tidak membaca buku, maka kita hidup dalam budaya “melihat dan mendengar”. Ini hanya mengaktifkan panca indera saja, alias hidup kodrati, hidup menurut kodratnya. Melihat dan mendengar itu kodrat. Anak umur 3 tahun menonton TV sudah mengerti artinya. Untuk bisa hidup orang tidak hanya menggantungkan diri pada kodrat, tapi harus menempuh kesukaran. Untuk hidup menjadi sopir taksi, ya tidak bisa tiba-tiba bisa menyopir taksi, karena menyopir taksi bukan kodrat. Untuk bisa menyopir taksi, harus menempuh kesukaran, yaitu mengadakan latihan-latihan menyopir dulu. Begitu juga membaca buku dan menulis buku, bukan kodrat. Harus ada pelatihan. Kalau menyopir taksi dilatih satu bulan sudah mahir, kalau membaca buku dan menulis buku harus menjadi budaya, tidak bisa ditempuh hanya dalam 3-6 bulan seperti les matematika di bimbingan belajar. Pelatihan membaca buku dan menulis buku harus terus menerus sehingga menjadi budaya, yang tepat ya selama 12 tahun di sekolah. Semua orang pintar di seluruh dunia ini pasti membaca buku dan menulis buku. Tapi bangsa Indonesia yang kiat hidupnya berbudaya membaca buku dan menulis buku setelah berlakunya kurikulum 1975, tidak sampai 10%.

Hampir semua kehidupan orang Indonesia hanya didasari kodratnya, terutama kemampuan “melihat dan mendengar” saja. Pelatihan ketrampilan fisik ditempuh hanya sampai “bisa” atau mahir. Budaya membaca buku dan menulis buku yang selain pemberdayaan intelektual juga penghalus budi pekerti, tidak disertakan sebagai kiat kehidupan bangsa. Lalu, di mana dan bagaimana agar putera bangsa berkarakter baik, berbudaya membaca buku dan menulis buku? “Dimulai dari keluarga,” banyak yang bilang begitu.

Ah, tidak! Jangan dimulai dari keluarga. Sebab keluarga di Indonesia sekarang, Ibu-Bapak bekerja keluar rumah, yang di rumah pembantu. Kalau murid sekolah punya PR, dibawa di rumah, yang ikut mengerjakan PR ya pembantu.

Tidak. Bukan dari keluarga, tetapi di sekolah. Di sekolah pelajaran membaca buku dan menulis buku harus menjadi dasar pendidikan dan kebudayaan.

Begitu cerita Suparto Brata dalam obrolannya dengan Alur di rumahnya.

Ketika disinggung soal kurangnya penghargaan terhadap bangunan cagar budaya di Surabaya sebagai “dokumen kota”, kata dia, itu salah satu dampak akibat tidak membaca dan menulis buku. sehingga tidak ada kesadaran sejarah, dan pentingnya menjaga dokumen sejarah kotanya. No document no history.

Karena itu, dia mengajak untuk mengubah keadaan itu. Keadaan (yang sekarang) memang tidak bisa diubah, namun kita bisa dan sempat mengubah keadaan yang akan datang. Dimulai dari sekarang! Sekolah usia dini 12 tahun putra bangsa dididik massal, berbudaya membaca buku dan menulis buku, tiap hari tanpa jeda. Di sekolah. Bersekolah gunanya yang paling utama putera bangsa harus punya kiat hidup berbudaya membaca buku dan menulis buku. Diajarkan sebanyak mungkin berbagai tulisan dan berbagai bahasa sebanyak-banyaknya. Jangan hanya satu bahasa Indonesia dan tulisan ABC saja. Ajarkanlah di Aceh bahasa Indonesia, Aceh, Inggris, Arab, masing-masing dengan hurufnya. Ajarkanlah di Tanah Jawa bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Madura, Inggris, Cina, Jepang, masing-masing dengan hurufnya. Begitu pula di daerah lain, masing-masing dengan bahasa daerahnya juga. Kalau seperti sekarang, sejak TK sampai PT putera bangsa hanya diajari satu bahasa, bahasa Indonesia (amanat kurikulum 1975) maka jelas setelah dewasa bangsa Indonesia jadi orang yang bodoh. Mengajarkan membaca buku dan menulis buku berbagai bahasa dan huruf akan membawa bangsa kita pintar, dengan sendirinya memberantas kemiskinan dan kebodohan. “Membaca buku itu jalan mengubah takdir, dan menjadikan nurani lebih bijak,” ujar Suparto Brata.

Dikutip dan disesuaikan dari: MAJALAH ALUR majalah seni dan budaya edisi 006 / juli-agustus 2012.

Diterbitkan oleh Dewan Kesenian Surabaya

Nuwun Pak, mbok menawi taksih enget kula warga Aksera sapunika wonten Jember. Badhe nyuwun pirsa menapa kula saged tumbas buku2 panjenengan? Kadospundi caranipun? Maturnuwun.

31 Mei 2013